從「不敢躺治療椅」到「主動約洗牙」:我和牙科診所的雙向治愈日記

「媽媽,牙醫阿姨會不會又用那個『嗡嗡叫』的機器鑽我牙齒?」五歲的女兒縮在我懷裡,指節發白地揪住我的衣角。這是我第三次帶她看牙——前兩次因為蛀牙疼得哭,她對牙科診所 https://trucaredental.hk/的恐懼,幾乎成了全家的心病。直到上週,我們走進新搬來的社區牙科診所,醫生用卡通牙鏡逗她笑,邊檢查邊畫「牙齒地圖」標記清潔重點,女兒竟主動問:「阿姨,下次我還可以玩這個鏡子嗎?」

這次經歷讓我驚覺:許多人對牙科診所的偏見,或許源於「未知」。今天,我想以一個曾恐懼看牙、現在成為「家庭口腔顧問」的家長身份,和你聊聊那些年我們誤會的牙科診所,以及它們真正的模樣。

一、打破迷思:牙科診所不是「疼痛集中營」,而是「口腔急救站」

「看牙一定很痛」「治療像刑罰」——這是大多數人對牙科診所的刻板印象。但事實上,現代牙科的核心早已從「治療疼痛」升級為「預防疼痛」。

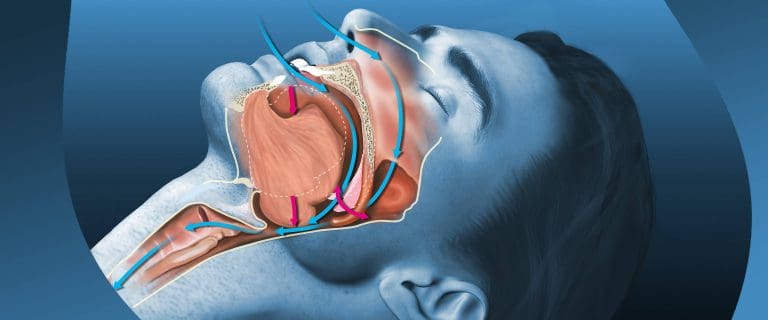

我曾陪朋友就診時觀察過:兒童診間有軟墊座椅、投影動畫和會「說話」的牙齿模型;成人治療前,醫生會先用「笑氣」緩解緊張,再局部麻醉降低痛感;連洗牙都改用超聲波震盪儀,幾乎感受不到明顯不適。更關鍵的是,醫生會花10分鐘和你聊「日常護牙習慣」——怎麼刷牙才乾淨?用牙線會不會傷牙肉?甚至提醒你:「最近壓力大總磨牙,要不要做個夜間護齒套?」

去年我因牙齦出血就醫,原以為只是「上火」,結果醫生透過牙周探針檢查,發現已是輕度牙周病。幸虧及時介入洗牙+齦下刮治,才避免進一步惡化。「許多人口腔問題惡化,是因為把『偶爾不適』當『小毛病』。」醫生的話讓我後怕——原來牙科診所的「小檢查」,可能是攔截大病的大功臣。

二、牙科診所的「隱藏功能」:從「治牙」到「顧全身」

你以為牙科診所只能補牙、拔牙?錯了!它其實是「全身健康的監測站」。

- 兒童期:乳牙期就要定期塗氟(每3-6個月一次),幫助牙釉質抗酸蝕;6歲換恆牙時做「窩溝封填」,像給深齒溝蓋上「防鏽漆」,降低80%蛀牙率。

- 成年期:每年1次洗牙不只是清牙結石,醫生還能透過牙龈色澤、牙齦溝深度,早期發現糖尿病併發的牙周病(糖尿病患者牙齦更易紅腫出血);矯正暴牙不僅能美顏,還能改善咬合不正導致的肩頸痠痛。

- 長輩期:全口缺牙若不及時裝假牙,會導致顎骨萎縮、臉型塌陷;活動假牙清潔不當,更可能引發「義齒性口炎」。牙科診所的定期追蹤,能幫長輩守住「吃飯香、說話清楚」的生活品質。

我有位長輩曾因牙痛自行服用止痛藥,結果耽誤了牙周膿瘍治療,最後發燒送醫。醫生嘆氣:「要是早一週來診所,根本不用住院。」這讓我徹底明白:牙科診所不是「最後一條路」,而是「最聰明的選擇」。

三、選對牙科診所的3個「潛規則」:安全比便宜更重要

市面上牙科診所越開越多,怎麼挑一家「靠譜又安心」的?記住這三個關鍵詞:

- 看「專業度」:牙醫執業證書要掛在明顯處(衛福部核發的「牙醫師執業執照」);若涉及矯正、種植牙等專項,優先選有「矯正專科醫師」「種植牙專科醫師」認證的團隊。

- 看「設備」:數位化設備(如口內掃描器取代傳統取模、3D CBCT看骨質)能減少誤差;消毒設備要公開(高壓蒸氣滅菌機、封口袋包裝器械),避免交叉感染。

- 看「態度」:好的牙醫會主動解釋病情(「你的蛀牙在淺層,補牙就好」),而不是用「再拖就拔牙」嚇唬人;兒童診所的醫護人員會蹲下來和孩子平視說話——這些細節,比廣告詞更真實。

結語:牙科診所,是陪你走過一生的「口腔夥伴」

從嬰兒的第一顆乳牙,到長輩的全口重建,牙科診所見證了我們每一個口腔階段的變化。它從不是「萬不得已才去的地方」,而是幫你預防疼痛、守護笑容、維持生活品質的「健康夥伴」。

下次預約洗牙時,不妨放鬆心情——現在的牙科診所,有溫柔的醫生、舒適的環境,還有懂你的護理師。畢竟,一個能大膽露齒笑的你,就是牙科診所最想守護的「作品」啊!